증심사 경내에는 시대를 달리하는 석탑 3기가 모셔져 있다. 그 중 5층 석탑은 7층 석탑과 함께 오백전 옆에 있다. 고려후기에 제작된 것으로 추정되는 5층 석탑은 탑으로서 가치보다 이곳에서 나온 보물들의 이야기로 유명하다.

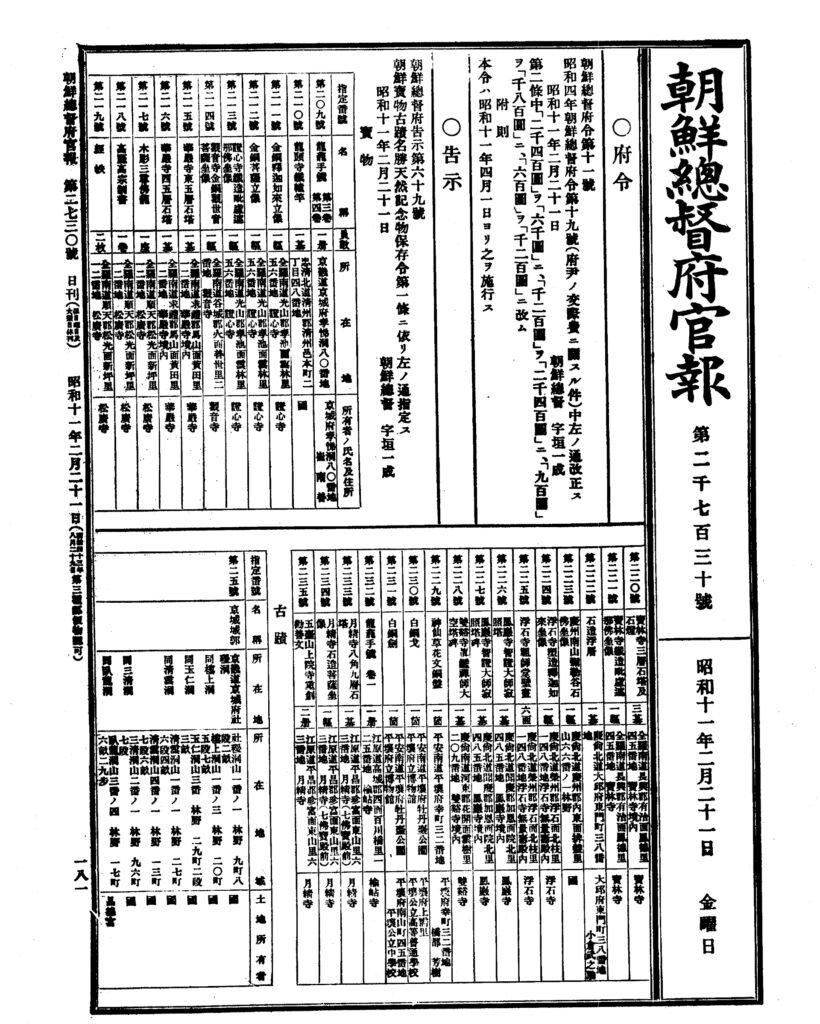

1933년 일제강점기 시절, 해체 수리를 하던 중에 탑 안에서 5층 철탑, 작은 철불 2구, 수정1개, 염주로 추정되는 청옥 23개, 금동불 2구가 나왔다. 이에 일제강점기 문화재보호법 「조선보물고적명승천연기념물」에 의거해 1936년 보물 제211호 금동석가여래입상, 보물 212호 금동보살입상으로 지정되었다.

해방 후 1955년 보물로 지정되었던 문화재들이 일괄로 국보 승격할 당시 두 불상도 국보 제211호, 제212호로 지정되었으나 6.25 전쟁 중 경찰서 금고에 보관했던 불상이 분실 되고만다. 1957년 문화재위원회 조사 이후에는 국보 해제가 되어 행방을 알 수 없는 사연을 가지게 된 것이다. 아쉽게도 분실된 유물들의 사연은 1963년 2월 5일자 경향 신문 기사를 살펴보면 알 수 있다. (아래의 글은 기사의 전문을 요약·수정 글)

국보급 두 불상의 마지막 모습을 본 것은 1950년 5월이었다고 한다. 당시 광주 조선대에서 한국 고미술에 대한 특별강좌가 있었다. 국립박물관의 김재원 관장과 최순우 선생이 특별강좌를 마치고 광주 근방의 문화재를 살피고자 광산군 효지면에 있는 증심사로 갔을 때였다.

증심사에 있어야 할 두 국보불상이 없었다. 공비 출몰로 사찰이 불안하다고 해서 경찰서장이 가져갔다는 주지스님의 말씀이었다. 다시 경찰서로 갔을 때 서장은 금고에서 소중히 보관하던 불상을 일행 앞에 내보여주었다.

그러나 6·25 전쟁의 혼란이 가신 뒤 여러 전문가들이 다시 확인하려 했을 때는 이미 두 불상의 행방은 알 길이 없었다. 서장은 바뀌고 불상은 간 곳이 없었던 것이다. 당시의 서장이 전하기를 금동불상들은 금고 속에 둔 채 6·25 전쟁 중 이동했다는 것이다.